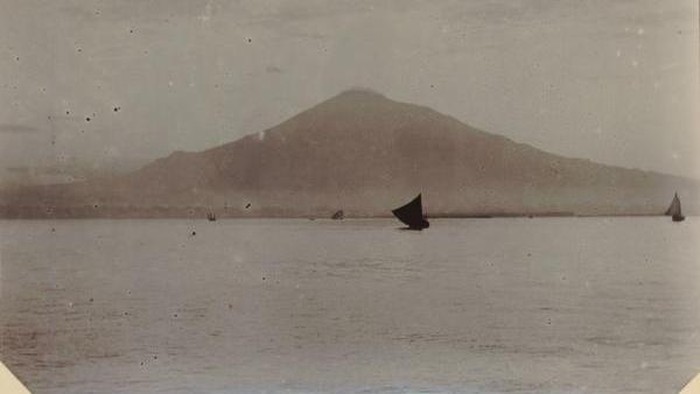

Kala Bencana Banjir Melanda Cirebon Masa Hindia Belanda

Cirebon, sebuah kota pesisir di pesisir utara Jawa Barat, memiliki sejarah panjang dalam menghadapi bencana banjir. Jauh sebelum Indonesia merdeka, wilayah ini sudah mengalami serangkaian bencana hidrometeorologi yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu catatan penting yang sering terlupakan adalah banjir besar yang melanda Cirebon pada masa Hindia Belanda. Peristiwa ini bukan hanya soal bencana alam semata, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-politik kolonial, ketimpangan infrastruktur, dan bentuk awal dari kebijakan penanggulangan bencana.

Latar Belakang Geografis dan Hidrologis Cirebon

Secara geografis, Cirebon terletak di kawasan rendah yang sangat dekat dengan pantai utara Pulau Jawa. Kota ini dilalui oleh sejumlah sungai kecil dan aliran air dari wilayah perbukitan di selatan. Karena itu, Cirebon sangat rentan terhadap banjir, baik dari limpasan air hujan maupun dari air pasang laut atau banjir rob.

Pada masa Hindia Belanda, wilayah ini sudah menjadi salah satu pusat perdagangan penting karena letaknya yang strategis. Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur drainase yang memadai. Sistem kanal yang ada sebagian besar dibangun untuk kepentingan perkebunan dan pengangkutan hasil bumi, bukan untuk pengendalian banjir.

Banjir Besar Tahun 1918

Salah satu catatan banjir besar yang terjadi pada masa Hindia Belanda adalah peristiwa tahun 1918. Kala itu, curah hujan ekstrem melanda sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk Cirebon. Sungai-sungai kecil seperti Sungai Sukalila dan Sungai Kriyan meluap, menyebabkan banjir besar yang menggenangi kota dan sekitarnya.

Koran-koran kolonial seperti De Preangerbode dan Bataviaasch Nieuwsblad mencatat bahwa banjir ini CERDAS4D menewaskan puluhan orang dan menghancurkan ratusan rumah rakyat. Permukiman penduduk pribumi yang umumnya berada di dataran rendah menjadi korban paling parah. Sementara itu, kompleks perumahan Eropa yang dibangun di dataran lebih tinggi relatif selamat.

Dampak Sosial Ekonomi Banjir terhadap Masyarakat Cirebon

Banjir besar tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian fisik, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Banyak lahan pertanian milik petani lokal rusak total. Hasil panen seperti padi dan palawija hanyut, menyebabkan krisis pangan lokal.

Para buruh pelabuhan yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Cirebon kehilangan pekerjaan karena distribusi barang terganggu. Wabah penyakit seperti disentri dan kolera juga merebak akibat air yang tercemar dan sanitasi yang buruk.

Bagi masyarakat pribumi, banjir ini menjadi pukulan telak. Mereka harus membangun ulang rumah dengan sumber daya terbatas. Sementara itu, bantuan dari pemerintah kolonial hanya menyentuh lapisan masyarakat tertentu yang dianggap “bermanfaat” secara ekonomi bagi sistem kolonial.

Respons Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

Pemerintah Hindia Belanda menanggapi banjir ini dengan pendekatan birokratis yang cenderung lambat. Beberapa surat kabar menyebut bahwa prioritas diberikan kepada pemulihan jalur transportasi dan pelabuhan, bukan kepada pemulihan pemukiman rakyat kecil.

Namun, dalam laporan tahunan Pemerintah Kolonial tahun 1919, tercatat adanya usulan pembangunan sistem drainase baru di Cirebon serta pengerukan sungai secara berkala. Sayangnya, banyak dari proyek ini tidak terealisasi atau mangkrak karena terbatasnya anggaran dan fokus yang lebih besar pada pembangunan ekonomi kolonial seperti jalur kereta api dan perkebunan.

Selain itu, pemerintah kolonial juga lebih tertarik menyalahkan faktor alam dibandingkan mengevaluasi kebijakan tata ruang yang tidak memperhatikan risiko banjir.

Peran Masyarakat Pribumi dan Solidaritas Lokal

Di tengah ketidakhadiran negara secara maksimal, masyarakat Cirebon menunjukkan solidaritas luar biasa. Para ulama dan tokoh adat memimpin aksi gotong royong untuk membersihkan puing-puing, memperbaiki rumah, dan membuka dapur umum.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa pesantren lokal juga membuka tempat penampungan bagi korban banjir. Ini menjadi bukti kuat bahwa sistem sosial tradisional mampu menjadi benteng pertama ketika bencana melanda.

Aktivitas ini sekaligus menjadi bukti bahwa sebelum adanya sistem formal penanggulangan bencana seperti sekarang, masyarakat Indonesia telah memiliki kearifan lokal yang berfungsi sebagai modal sosial dalam menghadapi krisis.

Baca juga:Mengenal 4 Uang Kertas Lama Emisi 1979–1982 yang Sudah Ditarik dari Peredaran

Catatan dalam Arsip Kolonial dan Relevansinya Hari Ini

Peristiwa banjir Cirebon pada masa Hindia Belanda tidak banyak dibahas dalam buku sejarah umum. Namun, catatannya masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip kolonial, baik di Indonesia maupun Belanda. Arsip tersebut mencakup laporan administratif, korespondensi antar pejabat, dan artikel koran lama.

Kajian terhadap arsip ini penting, karena bisa memberi pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana pola-pola ketimpangan sosial dan respons negara terhadap bencana terbentuk sejak masa penjajahan. Banyak masalah yang kita hadapi hari ini—dari buruknya tata kota, ketimpangan layanan, hingga minimnya mitigasi bencana—ternyata punya akar sejarah panjang.

Perbandingan dengan Penanganan Banjir Saat Ini

Meskipun telah banyak kemajuan, banjir masih menjadi masalah utama di Cirebon. Bahkan pada tahun-tahun terakhir, banjir rob dan limpasan air hujan masih sering terjadi. Bedanya, kini sudah ada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), sistem peringatan dini, dan akses informasi yang lebih baik.

Namun, tantangan tetap ada. Pengelolaan air, tata ruang perkotaan, dan pembangunan yang tidak mempertimbangkan risiko banjir masih menjadi pekerjaan rumah. Belajar dari masa lalu, pemerintah harus memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, di mana masyarakat bawah juga mendapatkan perlindungan maksimal.

Pembelajaran dari Masa Lalu untuk Masa Depan

Peristiwa banjir Cirebon pada masa Hindia Belanda seharusnya menjadi bahan refleksi bagi semua pihak. Bahwa bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga persoalan struktur sosial, tata kelola pemerintahan, dan kesenjangan antarwilayah.

Masa lalu memberikan kita cermin: jika tidak ada perbaikan sistemik dalam penanganan bencana, maka sejarah akan terus berulang. Banjir akan tetap datang, korban akan tetap berjatuhan, dan pembangunan akan terus pincang.

Dengan memahami akar masalah secara historis, kita dapat merancang kebijakan yang lebih baik, adil, dan berorientasi jangka panjang.

Penutup

Kala banjir melanda Cirebon pada masa Hindia Belanda, bencana itu bukan sekadar musibah tahunan, melainkan juga simbol dari ketimpangan struktural, lemahnya mitigasi, dan minimnya kepedulian pemerintah kolonial terhadap masyarakat pribumi. Namun, di balik itu, kita juga melihat kekuatan solidaritas lokal, peran tokoh masyarakat, dan ketahanan sosial yang luar biasa.

Kini, di era kemerdekaan, sudah sepatutnya kita mengambil pelajaran dari masa lalu. Bencana tidak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa diminimalkan dengan kebijakan yang tepat, sistem yang kuat, dan masyarakat yang dilibatkan.